追悼 ロバート・レッドフォード──アカデミー歌曲賞および作曲賞に輝いた映画『追憶』のサウンドトラック・アルバム

Album : Marvin Hamlisch / The Way We Were (1974)

Album : Marvin Hamlisch / The Way We Were (1974)

Today’s Tune : The Way We Were

レッドフォードは理想とされるアメリカを体現した俳優

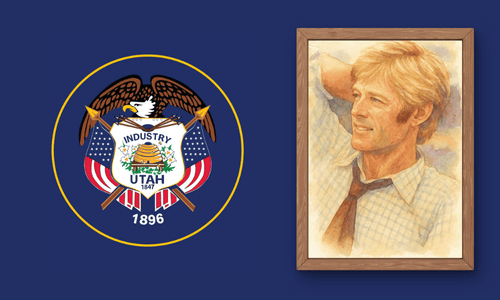

俳優で映画監督としても高く評価されたロバート・レッドフォードが、この世を去った。ああ、ついにこのときが来てしまったか──ぼくがそんな気持ちなったのは、去る9月17日水曜日の早朝。仕事に出かけるまえ、テレビのNHKニュースで報じられているのを観てのこと。レッドフォードは、確か映画『さらば愛しきアウトロー』(2018年)で主演を務めたあと、俳優業から引退すると表明したはずだから、きっといまごろはユタ州の雄大な自然に囲まれて静かにフライ・フィッシングでも楽しんでいるのだろう──なんて、ぼくは勝手に想像していたもの。実際にはそのあと『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)や『オムニボート – ア・ファスト・ボート・ファンタジア』(2020年)といった出演作品も公開されたのだけれど──。

ちなみに『オムニボート – ア・ファスト・ボート・ファンタジア』はいまのところ日本では公開されていないが、全長47フィート(14メートル)のトップガン・シガレット・ボート、“レイン・パイプ”の誕生から人類文明の終焉までが描かれたオムニバス映画。監督のひとりとしてディラン・レッドフォードのクレジットを見出すことができるが、彼は映画監督で環境活動家のジェームズ・レッドフォード(胆管がんで2020年に他界)の息子である。ジェームズはロバートの息子だから、ディランは孫ということになる。ロバート・レッドフォードが主催するサンダンス映画祭のNEXT部門でプレミア上映されたこの映画で、彼自身も声の出演をしているのだけれど、おそらくこれが遺作となるのだろう。

レッドフォードはこのサンダンス映画祭の開催も然ることながら、サンダンス・インスティテュートの創設でもアメリカの映画シーンに多大な影響を与えた。彼は俳優や監督として活躍するかたわら、インディペンデント映画の発展と若手映画人の育成に尽力したのである。またユタ州の息をのむような絶景を誇るティンパノゴス山麓にあるサンダンス・マウンテン・リゾートは、レッドフォードが開発に関わったリゾート地。夏はハイキングはもちろんのことジップラインや乗馬、冬はスキーとスノーボードが楽しめる人気スポット。もちろんリゾート地の所有者は、レッドフォードだった。むろんサンダンスは映画『明日に向って撃て!』(1969年)で彼が演じたキャラクター、サンダンス・キッド(実在の人物)に由来する。

そんなサンダンス・マウンテン・リゾートが静かに佇むユタ州プロボ郊外の自宅で、2025年9月16日早朝に、レッドフォードは息を引きとった。アメリカのエンターテインメント業界の情報を扱う週刊誌『ハリウッド・リポーター』のウェブサイトにおいて、長年サンダンスの広報活動を代行してきた専門会社のCEO、シンディ・バーガーによって明らかにされた。就寝中、愛する場所で、愛するひとたちに囲まれてのことだった。家族のプライバシーが尊重され、死因は明らかにされていない。享年89歳(1936年8月18日カリフォルニア州サンタモニカ生まれ)。いずれにしても、演技と製作の双方で地位を確立したレッドフォード、偉大な映画人の訃報はアメリカの映画シーンばかりでなく世界中に衝撃を与えたことだろう。

ここでBBCニュースで伝えられた、レッドフォードへの追悼コメントをふたつご紹介させていただく。まず『裸足で散歩』(1967年)『出逢い』(1979年)『夜が明けるまで』(2017年)と、レッドフォードと3度の共演を果たした女優で長年の盟友でもあった、ジェーン・フォンダは「ボブがいなくなったと今朝読んで、とても衝撃を受けた。涙が止まらない。わたしにとってとても大切なひとで、あらゆる意味で美しいひとだった。彼が体現したアメリカのために、わたしたちは闘いつづけないとならない」と述べた。また『愛と哀しみの果て』(1985年)で共演した女優のメリル・ストリープは「獅子のひとりが去った。素晴らしい友人、安らかに」と追悼した。拙文ではあるけれどぼくもまた、哀悼の意を込めて自分なりにレッドフォードの思い出を綴ろうと思う。

というこで、ここからはレッドフォードに対してぼくのこころに生じた印象や考えを、ありのままに記していきたいと思う。うっかり間違って勝手な思い込みをしている場合もあるかもしれないけれど、一意専心の気持ちでことに当たるのでご容赦いただきたい。それにレッドフォードほどの著名人だったら、多くの有識者によって語られているだろうから、一介の映画ファンであるぼくがそれらしいことを云っても、なんの価値もないと思われるのだ。ここはひとつ、かつて映画少年だった自分がいかにレッドフォードが関わった映画から影響を受けたかを、ストレートに綴っていくことにウェートを置くとしよう。もちろん、ぼくは彼が出演した映画、そして監督を務めた作品のファンである。

思えばぼくは、小学校高学年から映画の魅力にとりつかれ、いまに至るまで数多くの作品を観てきたけれど、自分にとってもっとも思い入れのある映画人といえば、レッドフォードの名前しか思い浮かばない。云うまでもなく、彼はハリウッド屈指の美男俳優として知られるひと。しかしながらハリウッド・スターのなかには、端正な顔立ちの俳優などワンサカいる。確かにレッドフォードの甘いマスクも、ご多分に漏れず多くの映画ファンを魅了したことだろう。でも彼の魅力は、容姿端麗だけに終わるものではない。さきに挙げたジェーン・フォンダの陳述のなかに「彼が体現したアメリカのために、わたしたちは闘いつづけないとならない」という一節がある。実はこれこそ、レッドフォードの魅力の本質を表しているように、ぼくには思えるのだ。

レッドフォードは、その眉目秀麗な容姿からは想像できないくらい、確固たる価値観や強い信念をもっているひとだった。しかも彼は、自身が表明した見解や意思決定に対して、かたくななまでに整合性のある行動をとりつづけた。これは飽くまでぼくの想像だけれど、おそらくレッドフォードの信条は、ざっくり云うと理想的な社会の実現を目指すことだったのではないだろうか。そしてそれは自由、平等、民主主義に立脚するものであり、元来アメリカという国の起源において重要視されたことがらである。そういった意味で、レッドフォードは数多くの出演作品において、まさに理想とされるアメリカを体現した俳優と云えるし、映画監督の立場でもしばしばアメリカが抱える問題を提起し、ひとびとが幸福になる道を追求した。

コミカルなシーンを茶目っ気いっぱいに演じることもあった

レッドフォードが民主党の支持者で、1988年のアメリカ合衆国大統領選挙において、大統領候補だったマイケル・デュカキス(共和党のジョージ H. W. ブッシュに敗北)の応援演説をしたことは有名だ。彼は世間一般ではリベラル派と云われているけれど、実際に政治思想の分野で自由主義の立場をとっているかどうかはともかく、自由というコトバはその生きかたによく似合っているように、ぼくは思う。逆から云えば、そういうイメージこそが、レッドフォードにただの二枚目俳優にはない深い人間味を与えていると思われるのである。そしてスクリーンのなかの彼からも、その甘いマスクに秘められた堅固な意志が、自然に伝わってくることがままある。その点、他のハリウッド・スターと一線を画す。

いずれにしても、レッドフォードが映画作品のなかでそういうパーソナリティを発揮するのは、ある程度俳優としての地位を確立してからのことだ。具体的には、レッドフォードが急速に発展する文明に背を向けた青年に扮した『大いなる勇者』(1972年)や、彼自身が製作総指揮を手掛けアメリカ合衆国における上院議員選挙の裏側を描いた『候補者ビル・マッケイ』(1972年)あたりから、そういった傾向が観られるようになる。前者では『白銀のレーサー』(1969年)でレッドフォードとコンビを組んだマイケル・リッチーが、後者ではレッドフォードが絶対の信頼を置いていた映画人、シドニー・ポラックが監督を務めた。個人的にはこの『大いなる勇者』が、レッドフォードの初期の代表作と観ている。

いささか過去にさかのぼるが、ぼくが観たレッドフォードの出演作でもっとも古いものといえば、ロバート・マリガン監督の『サンセット物語』(1965年)。彼にとっては映画出演第2作に当たるが、そのまえのデビュー作、デニス・サンダース監督の『戦場の追跡』(1962年)は、いまだ未見のままだ。ところで、ぼくはこの『サンセット物語』がわりと好きで何度か観ている。はじめて観たのは高校生のころで、テレビ東京の映画番組『2時のロードショー』において。もちろん当時のぼくはレッドフォードの映画をすでに何本か観ていたけれど、まさか彼がこのハリウッドを舞台とするシンデレラ・ストーリーに出演しているとは、思いも寄らなかった。ハッキリ云って、ぼくがイメージするレッドフォードはここにはいない。

それでもぼくがこの映画を好むのは、ピアニストでコンダクターのアンドレ・プレヴィンが音楽を手がけているから。彼は当時、ぼくのお気に入りの音楽家のひとりだった。この作品ではプレヴィンのペンによる楽曲を、主演のナタリー・ウッドが伸びやかな声で力強く歌い上げている。とはいっても実際は、歌声の大部分がセッション・シンガーのジャッキー・ワードによって吹き替えられたもの。しかしながら、スクリーン・テストのシーンでの「ユア・ゴナ・ヒア・フロム・ミー」のイントロの部分は、本人の歌唱らしい。プレヴィンの当時の奥さま、ドリー・プレヴィンが歌詞をつけたこの曲がぼくは大好きなのだけれど、あのビル・エヴァンスも早々と自分のレパートリーに入れていた。

ちょっとハナシが脇道にそれるけれど、映画『サンセット物語』が『2時のロードショー』で放送された年に、ビル・エヴァンス・トリオの未発表音源をまとめた2枚組のレコード『ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード・セッション ’67』(1982年)がリリースされた。このアルバムに「ユア・ゴナ・ヒア・フロム・ミー」が収録されていて、当時ぼくは大いに感激した。映画の公開年にワーナー・ブラザース・レコードからサントラ盤も発売されていたし、フランク・シナトラもアルバム『ザッツ・ライフ』(1966年)のなかで「ユア・ゴナ・ヒア・フロム・ミー」をカヴァーしていたけれど、ジャズ・ピアニストでこの曲に注目したのはエヴァンスくらいだろう。以降、このチャーミングな曲は彼の愛奏曲となった。

いやいや、まったく「ユア・ゴナ・ヒア・フロム・ミー」はいい曲なのだが閑話休題、ハナシをレッドフォードに戻そう。この『サンセット物語』での彼の役どころは、まさにハリウッドの二枚目スター。ナタリー・ウッド演じる売り出し中のミュージカル・スターと強引に結婚するも、新婚生活もそこそこに姿をくらます。もともとこの若者は、15才の少女をミュージカル・スターに育てた大物プロデューサーの妻と愛人関係を継続していたし、実は女性を愛することができないオトコでもあった。どこか陰のあるセクシーな魅力をもったキャラクターだが、広く知られるレッドフォードのイメージからは、ちょっと想像できない役柄である。ハリウッドの内幕と少女のこころの葛藤とが描かれた、ある意味でこの痛快な映画において、必要不可欠な登場人物ではあるのだけれど──。

その後、レッドフォードとウッドとは『雨のニューオリンズ』(1966年)、さらに前述の『候補者ビル・マッケイ』(ウッドは本人役で出演)で共演しているけれど、もしウッドが43歳のとき(1981年)に謎の水死を遂げなければ、彼女はジェーン・フォンダと同様にレッドフォードにとって長年の盟友となっていたかもしれない。なお『雨のニューオリンズ』はレッドフォードとシドニー・ポラックとの名コンビによる記念すべき第1作でもある。女性の悲しい恋ごころと男女の複雑な関係を鋭い見識で描き、ハッピーエンドで終わらせないところは、いかにもポラックらしい。ただこの作品においてレッドフォードは、葛藤を抱えるちょっと堅物な青年を演じているが、結局のところヒロインのハンサムな相手役に終始する。

このころのレッドフォードは、当人にとっては不本意なことだったようだけれど、そのルックスのよさから女性を引き立てる役まわりを務めていた。アメリカ西部開拓時代後期のアウトローであるサンダンス・キッドをアトラクティヴな人物として演じるのは、数年後のことである。当時はナタリー・ウッドやジェーン・フォンダのほうが、ずっとスターだった。それでも個人的には、ジーン・サックスの監督作品『裸足で散歩』でのレッドフォードは大好きだ。ことに彼が酔っ払って裸足でワシントン・スクエア公園を走りまわるシーンには愛着が湧く(実は自分にも似たような経験がある)。若き日のレッドフォードは、そんなコミカルなシーンを茶目っ気いっぱいに演じることもあったのだ。一見の価値ありである。

ハリウッド・スターとしての地位を確かなものとしてからのレッドフォードといえば、どちらかというと知的で信頼性のある役柄が多く、役者としても無駄のない演技をするひとというイメージが強い。そんな彼にも、軽快な動きとほどよく誇張された演技、そしてユーモアのあるセリフで、観るものを楽しませてくれるような一面があるのだ。この『裸足で散歩』でのレッドフォードの軽妙な芝居は、アイヴァン・ライトマン監督の『夜霧のマンハッタン』(1987年)やフィル・アルデン・ロビンソン監督の『スニーカーズ』(1992年)でのコミカル・アクトに通じるものがある。もう少し早い時期の作品では、ピーター・イェーツ監督の『ホット・ロック』(1972年)における彼のエスプリの効いた活躍ぶりに、ぼくは魅了された。

レッドフォードらしい役柄とは?その存在感が際立った作品とは?

この映画でレッドフォードは、犯罪小説の名手ドナルド E. ウェストレイクが生んだ、世界一不運な天才的犯罪プランナー、ジョン・ドートマンダーを、実に微笑ましくお洒落に演じている。原作の人物像とはいささか異なるけれど、都会的で洗練されたレッドフォード版ドートマンダーも、ぼくは好きだ。特に映画オリジナルの脚色である、ドートマンダーがついにお目当てだった世界最大級のダイヤモンドを手に入れて、ルンルン気分で足どりも軽やかにマンハッタンの街並みを歩くところは、映画史に残る名シーンと云いたいくらい。その爽やかな笑顔とこちらのハートまで浮き立つような身のこなし──まさにレッドフォードの独壇場だ。押しなべて、その滑稽味のある演技は、フレッシュにもスマートにも感じられるが、それもまた彼の魅力のひとつである。

レッドフォードを一躍スターダムにのし上げたのは、やはり『明日に向って撃て!』だろう。監督を務めたジョージ・ロイ・ヒルは、それ以降も『スティング』(1973年)と『華麗なるヒコーキ野郎』(1975年)といった作品で彼を起用し成功を収めた。ヒルはレッドフォードに、社会の枠組みからはみ出した冒険心と好奇心に満ち溢れた勇猛果敢なキャラクターというイメージを与えた。すなわち、それまで女優の引き立て役だったハンサムな若手俳優を、アメリカン・ニューシネマの象徴的存在に担ぎ上げたわけだ。一般的に『明日に向って撃て!』は名作と謳われているけれど、実はぼくにとってはそれほどでもない。バート・バカラックが作曲した挿入歌「雨にぬれても」と、その曲が流れるブッチとエッタとが自転車で遊興にふけるシーンは大好きだけれど──。

おっと、この場面ではレッドフォードは不在だった(サンダンスはエッタの家で寝ていた?)。私感ではヒルが描いた劇中人物よりも、アラン J. パクラ監督の『大統領の陰謀』(1976年)でリチャード・ニクソンを辞任に追い込んだワシントン・ポスト紙社会部の新人記者、スチュアート・ローゼンバーグ監督の『ブルベイカー』(1980年)で一見民主的に見える刑務所の腐敗した実態を暴いた新任所長、あるいはロッド・ルーリー監督の『ラスト・キャッスル』(2001年)で非人道的な刑務所の所長と最後まで戦いつづけた、輝かしい戦歴をもちながら不服従の罪で収監された中将といったキャラクターのほうが、レッドフォードの存在感が際立っているように思われる。要するに、彼には巨悪に立ち向かう正義感溢れる役が似合うのである。

そんななか、個人的にもっとも思い入れのあるレッドフォード映画といえば、バリー・レヴィンソン監督の『ナチュラル』(1984年)である。バーナード・マラマッドの同名小説を映画化したものだが、実はぼくは大学の卒業論文でこの作品を採り上げた。この野球小説は、一般的にユダヤ人作家であるマラマッドの唯一の非ユダヤ小説と捉えられているのだけれど、果たしてほんとうにこの作品はユダヤ性を孕んでいないのか──というのが、ぼくの掲げたテーマだった。それはともかく、映画では原作とまったく正反対の結末を迎える(これはネタバレになるのかな?)。自身の拙論でも触れたのだが、ぼくはこの物語の後半部に明確な分岐点が存在し、映画はそこから枝分かれしたもうひとつの世界が描かれたものと解釈した。

レッドフォードはこの映画で、メジャーリーグにおいては異例の35歳のルーキーとして奇跡を起こすという、まさにアメリカの国民が待望するヒーロー像を体現してみせた。主人公はまさしくナチュラルと表現される天性の才能のもち主でありながら、一度ならず二度までも道を踏み外す。そこから信念をもって本来目指すべき方向へ進んでいくところは、まさしくレッドフォード。彼の豊かなヒューマニティさえ感じさせる、お薦めの1作だ。人間味といえば、レッドフォード自身が監督した『大いなる陰謀』(2007年)で彼が演じた大学教授の人間としての情味の深さに、ぼくは胸を打たれた。学生面談でアフガニスタンに従軍しようとしている教え子を懸命に止めようとする彼の姿に、恥ずかしながらぼくは映画館で、隣にいた妻が心配するくらい嗚咽してしまったのである。

ということで、ここまでレッドフォードが関わった映画から、ぼくがいかに影響を受けたかを綴ってきた。そのなかでぼくが感じたレッドフォードらしさみたいなものをもっとも理解し、本人の事情や心情をしっかり斟酌しながら作品を生み出していたのは、前述のシドニー・ポラックだろう。さきに触れた『雨のニューオリンズ』『大いなる勇者』をはじめ『追憶』(1973年)『コンドル』(1975年)『出逢い』(1979年)『愛と哀しみの果て』(1985年)『ハバナ』(1990年)と、7本でレッドフォードとコンビを組んでいる。ポラック作品は一様に、レッドフォードらしいレッドフォードを観たという感慨を催させる。どれも観て損はない。そんなわけで最後に、そんな“らしさ”をぼくの独断と偏見で鑑みて、ポラック作品のなかからこのサントラ盤を1枚お薦めしておく。

それは女優であると同時にシンガーでもあるバーブラ・ストライサンドとの共演作『追憶』のサウンドトラック・アルバムである。彼女が歌った、映画のオープニングとエンディングで流れる「追憶」は、アカデミー歌曲賞を受賞した名曲。作詞をアラン・バーグマン、マリリン・バーグマン夫妻、作曲をマーヴィン・ハムリッシュが手がけている。ストライサンドの歌唱は、サントラ盤では「追憶」「追憶 – ファイナル」として収録されている。なおストライサンド名義のシングル盤のほうはオリジナル・レコーディングで、ジャズ・ピアニストのマーティ・ペイチがアレンジャーとコンダクターを務めた。ぼくは断然、ハムリッシュのアレンジのほうが好きだ。彼は映画全体の音楽も担当しているが、スコアのほうでもアカデミー作曲賞を受賞している。

ぼくがレッドフォードのことを考えるとき、真っ先にこの「追憶」のメロディがアタマをよぎるのだ。映画は反戦主義で政治活動に熱心な女性と特に政治傾向をもたないブルジョア気質の男性との、1937年の出会いから激動の時代を生きたおよそ20年間が描かれた、ポリティカルでもありロマンティックでもあるヒューマンドラマ。ただの恋愛映画でないところがポラック作品でもあり、自分とは政治観は違えども女性の活動に対するひたむきさに強く惹かれていく役どころがレッドフォードらしい。ラストのニューヨークでのふたりの再会に心を打たれるが、そこで流れる「追憶」の旋律に、さらに熱いものがこみ上げてくる。アルバムに収録されている「仲なおりした二人」「追憶 – インストゥルメンタル」「ケイティのテーマ」「私だって知ってたの?」「思い出」といった楽曲は、すべてそのヴァリエーションだ。

ハムリッシュのスコアはシンプルな管弦楽曲が中心となっているが、その感傷的な美しいメロディック・ラインが存在するが故に、深い味わいを感じさせる。また本盤には、ヒュー・ウィリアムズの「夕日に赤い帆」ハリー・ウッズの「リヴァー・ステイ・アウェイ・フロム・マイ・ドア」ジョー・ガーランドの「イン・ザ・ムード」ハリー・バリスの「苦しみを夢にかくして」といった時代を象徴する劇中曲も収録。ソース・ミュージックといえば、収録曲にはハムリッシュ自身が作曲した「恋人のように」というドリーミーなナンバーもある。スクリーンでは、このスローな曲に合わせてレッドフォードとストライサンドとが静かにステップを踏んでいた。レッドフォードのダンス・シーンは、なぜかいつも印象に残る。やはり不世出のハリウッド・スターなのだな──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント