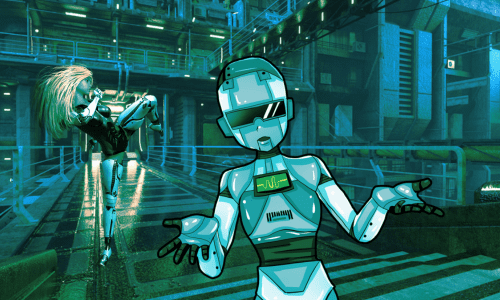

純粋な音楽作品として捉えればなかなかの力作、ニュー・アメリカン・オーケストラによる映画『ブレードランナー 』のオリジナル・スコア集

Album : The New American Orchestra / Blade Runner (1982)

Album : The New American Orchestra / Blade Runner (1982)

Today’s Tune : Blade Runner Blues

映画音楽の制作のされかたは様々、サントラ盤の仕様も多種多様

映画音楽とひと口に云っても、制作のされかたは様々だ。ハリウッドの伝統的な手法といえば、フィルムスコアリング。それは簡単に云うと、出来上がった映像の尺に合わせて音楽をつける方法だ。レコーディング・スタジオに設けられたスクリーンに映る映像を観ながら、コンダクターがタクトを振りオーケストラをコントロールする様子は、もはやごく見慣れた光景である。当然のことながら楽曲は、映画のシーンに合わせて尺が調整される。それ以前に作曲者も、カットの長さに合わせた曲を用意したり、BPM(Beats Per Minuteの略)すなわち1分毎の拍数を算出して曲のテンポを決めたりする。飽くまで主役は映像という方針に基づくやりかただ。ただそれは、たとえ芸術的な作曲家であっても熟達した職人でなければ、なすことのできないワザと云える。

映画音楽家としてグラミー賞、アカデミー作曲賞に何度も輝いたヘンリー・マンシーニもまた、そういった手法で登場人物の感情や状況の変化を繊細に描写した音楽を映像に添える。彼のスコアは、ここぞというシーンに情趣や真実味を加えるばかりでなく、映画を観るひとの感情を誘導するような効果をもたらすのである。それと同時にマンシーニは、映像の背景音楽として録音されたサウンドトラックとは別に、商品化のためにおなじ楽曲をあらためてレコーディングし直すことで有名だ。彼の手がけた映画作品において、サントラ盤とフィルム用ソースとにイメージのズレがあるのはそれが原因。レコード用にマンシーニがリメイクしたフルレングス・ヴァージョンは、フィルム・ヴァージョンとは違い、映像から離れても鑑賞するに足る音楽作品となっている。

そのいっぽうで、作曲家の音楽性が最優先される場合もある。そういうケースは、サウンドトラックを映画音楽家ではないアーティストが手がけるときによく観られる。作曲者は、シナリオないしシノプシス、絵コンテ、あるいはラッシュプリントにインスパイアされて、音楽を創造する。それ故アーティストは、映像のイメージに縛られることもなく、自由に自らの心象風景を膨らませることができるのだ。この手法には、製作者や監督が事前に音楽のパフォーマンスを、全長版で体験することができるというメリットもある。たとえば、映画のなかで語るべきことをいかに言葉や映像で表現するか──という重要な課題が、音楽から受ける印象によってより明確になったり遂行されたりするのである。

まあ、こういう場合は大体において、プロデューサーや監督がアーティストの過去の作品に感銘を受けて、そのひとに音楽制作を依頼している。そんなときは概して、映画製作において音楽もまたほかのメディアを補完し、相乗効果をあげる重要なファクターと考えられている。ときにはサントラ盤が、映画の公開まえに発売されることもある。しかもその内容たるや単なる劇伴ではなく、アーティストの音楽性が前面に押し出された鑑賞用音楽として成立するものなのだ。テーマ曲や劇伴のレコードあるいはCDがヒットすれば、映画は公開まえから大きな話題となる。コマーシャリズムにおいても、実に合理的な手法と云うことができる。このスタイルはハリウッドでも、1980年代には一般的となった。

ただ、はじめに音楽ありきの場合、いちばん気になるところは映像と音楽とのマッチングである。これは、映画作品の命運を分ける重要なポイントのひとつとも云える。つまり映像と音楽とのシナジーを創出するには、シーンに合わせたしっくりくる選曲、カットに違和感なくぴったりはまる編集を要する。もともと音づけの作業は、作曲家自身やレコーディング・エンジニアがサイドワーク的にやっていた。いまではミュージック・エディターや、ミュージック・スーパーヴァイザーといった専門家が、センスのいい音づけに取り組んでいる。ただ彼らも、作曲家、プロデューサー、監督らとともに、スポッティング・セッションと呼ばれる入念なミーティングをしたうえで、実際に音楽を編集したりミックスしたりする。少しの不備も許されないからだ。

さて、映画音楽の制作のされかたが様々であるように、サントラ盤の仕様も多種多様である。大まかに分類すると、3タイプに分けられると思う。まずフィルム用ソースのなかから鑑賞に足るトラックをチョイスして、独立した音楽作品として楽しめるような曲順で収録したもの。映画の世界観に準ずる構成となっていながらも、音楽重視なので曲によっては映画で採用されたものとは別のヴァージョンがセレクトされることもある。レコードの時代は、このスタイルがもっともポピュラーだった。CD時代になると、収録時間が長くなったこともあり、フィルム用ソースからほとんどのトラックが、加工されないまま映画での使用順に網羅されたものが登場しはじめる。なかには、ご丁寧にアウトテイクやソース・ミュージックまで収録されたものもある。

早々に上映打ち切りとなった映画『ブレードランナー』の3年後──

ぼくは、7対3くらいで前者のほうが好きだ。サントラ盤においても純粋な音楽作品と同様の楽しみかたをしたいのである。フィルム用ソース完全収録という作りには、たいへん興味をかきたてられる点もあるのだけれど、その魅力はどちらかといえば資料的価値にとどまらざるを得ない。連続する尺の短いBGMや、さらに短いアイキャッチやブリッジをまとめたパートを聴きつづけることは、音楽を楽しむということとはおよそかけ離れたものだ。映画のなかで流れたとおりのサウンドを味わいたいという向きもたくさんあるようだが、その気持ちはよくわかる。だがそのいっぽうで、限られた音源から優れた音楽プロデューサーが意匠を凝らして作り上げたアルバムを、映画音楽を高い次元にもっていくものとして、ぼくは称賛する。

それ以外のサントラ盤の仕様というと、第三のビールならぬ第三のサントラ盤と呼びたくなるようなものがある。第三のビールがビールでないように、第三のサントラ盤も厳密にはサウンドトラック・アルバムではない。それは前述したヘンリー・マンシーニの作品のように、映画で仕様された楽曲のなかで印象的なものが、フルレングス・ヴァージョンとしてあらためてレコーディングし直されたものである。これは贅の限りが尽くされた仕様と云える。なにせカネも時間もかかるのだから──。余談だが、以上の3タイプのどれにも当てはまらない珍品が、ぼくの自室のレコード棚にあった。それは『東宝東和提供映画 地中海殺人事件 主題曲集 ビギン・ザ・ビギン〜夜も昼も コール・ポーター作品集』(1982年)。公式盤であるのにもかかわらず、収録曲はすべてフィルム・ヴァージョンではなく、トミー・ドーシー楽団などによる既存の音源ばかり。実にレアなケースだ。

ところで、今回ご紹介する当時ワーナー・ブラザース傘下にあったフル・ムーン・プロダクションからリリースされた『ブレードランナー』(1982年)というアルバム(実際は“ブレード・ランナー”と表記されているが便宜上“ブレードランナー”で統一する)だが、まさに第三のサントラ盤に分類し得る代物である。もちろんジャケットにサウンドトラックという表記は見当たらず、かわりに「Orchestral Adaptation Of Music Composed For The Motion Picture By Vangelis」と記されている。つまりその文言は、本作に収録されている音楽が、ヴァンゲリスが映画のために作曲した楽曲をオーケストラ用に改作したものである──という事前のアナウンスなのだ。ちなみに国内盤レコードのタスキには「ヴァンゲリス作曲、ニュー・アメリカン・オーケストラ演奏で待望の登場!人気映画『ブレードランナー』の華麗なるオリジナル・スコア集!!」と記されている。

この国内盤は、映画公開の3年後(1985年)に発売された。この年、収録曲のうち「ブレードランナー〜エンド・タイトル」は、マツダの自動車、NEW SAVANNA RX-7のテレビCMソングとして使用され、シングルカットされた。なお本盤のB面には「ブレードランナー〜愛のテーマ」が収録された。この3年遅れのちょっとしたブームには、映画『ブレードランナー』(1982年)の本質を示唆するものがあるように、ぼくは思う。この映画、いまでは傑作との呼び声が高いが、公開当時の日本ではほとんど無視されていた。アメリカ公開からひと月足らずの早々のロードショーだったが、どこの劇場も軒並み不入りで上映の打ち切りも極めて早かった。なおこの1982年は、スティーヴン・スピルバーグ監督の『E.T.』(1982年)が大ヒットした年である。

いまでは信じられないけれど、日本の配給会社による『ブレードランナー』の宣伝文句は「2020年、レプリカント軍団、人類に宣戦布告!」(実際の本編の舞台は2019年11月のロサンゼルス)というものだった。いかにも痛快なSFアクション映画を期待させるようなコピーだが、フタを開けてみると、実際の内容はそれとあまりにもギャップがあり過ぎて、多くの観客が戸惑いを禁じ得なかったという。そもそも監督のリドリー・スコットは、SFアクションではなくサイバーパンク的な作品を作りたかったのだろう。彼がこの作品において、退廃的な近未来のヴィジュアルと、人間あるいは人造人間の心理描写に力点を置いているのは、火を見るよりも明らかである。むしろネオ・ノワール作品という観かたをすれば、かなりスタイリッシュな映画と映る。

そんな本来の解釈が徐々に広まっていき、日本においても『ブレードランナー』はカルト映画的な人気を得るようになった(それに応じるかのように計7ヴァージョンも制作された)。リバイバル上映も、名画座を中心に頻繁に行われるようになり、ぼくも遅まきながら高田馬場の名画座、早稲田松竹で鑑賞した。それはロードショーから4年後の1986年のことで、そのときの同時上映はテリー・ギリアム監督のSF映画『未来世紀ブラジル』(1985年)だった。こちらはジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984年』(1949年)にインスパイアされた作品ということもあり、物語の舞台がレトロフューチャー的に描かれている。この映画と『ブレードランナー』とはまったくテイストを異にするが、双方ともユニークな近未来像が映し出されており、この二本立てには感慨深いものがある。

実はぼくは、映画を観る直前まで映画『ブレードランナー』の原作がフィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968年)であることを知らなかった。ディックの作品は中学から高校にかけてハヤカワSF文庫で何冊か読んでいたのだが、当時のぼくは、ディックに変性意識状態のおはなしを書くひとという印象をもっていたので、彼の小説が映画化されるなんてよもや想像すらしなかった。いまでは非日常的な意識状態を扱った映像作品は、いくらでも存在するのだけれど──。いずれにしても『ブレードランナー』は、彼の小説のはじめての映画化作品である。キャラクターの設定やストーリーの展開などにおいて映画は原作と大きく異なるけれど、ハイセンスなVFXシーンはまさにディックの世界そのものだった。

ヴァンゲリスの音楽とニュー・アメリカン・オーケストラの演奏

ディックは1982年3月2日にこの世を去っているので、完成した映像を観ることはなかった。もし自らの創作物の大幅なアダプテーションを目の当たりにしたら、彼はどのような感慨をもっただろうか?バウンティ・ハンター→ブレードランナー、アンドロイド→レプリカントといった名称の改変を、(ぼくとおなじように)よりリアルでスタイリッシュなものと受け取っただろうか?いまとなってはそれを知る由もないけれど、ぼくは映画館で2019年のロサンゼルスの風景を体験したとき、やたらと興奮したことをはっきり覚えている。そして、そのバックグラウンドを彩る、シンセサイザーによって生成された神秘的とも云える独特なサウンドに、こころを奪われたことも──。ヴァンゲリスの音楽もまた、ディックが見たであろう未来世界を見事に表現していたのである。

ヴァンゲリス(1943年3月29日 – 2022年5月17日)は、ギリシャの作曲家、シンセサイザー奏者。はじめはパリに拠点を構え映画音楽やオリジナル作品を発表していたが、1974年にイギリスへ渡り、ロンドンにプライヴェート・スタジオ、NEMOを設立し、マルチ・キーボード演奏の多重録音で多くの作品を制作した。YAMAHA CS-80を中心とするポリフォニック・シンセサイザーで作られたオーケストラルなサウンドには、重厚な存在感と壮大なスケール感がある。本人の言によると、ヴァンゲリスは楽譜を読むことも書くこともできないという。したがって、あのシンプルで美しいメロディック・ラインの数々は、彼がキーボードを即興的に演奏することによって生み出されたものということになる。

ヴァンゲリスは、映画『炎のランナー』(1981年)でアカデミー作曲賞を受賞している。そのテーマ曲はシングルカットされ、ビルボードのヒットチャートで堂々の1位を記録した。映画の主題曲、しかもインストゥルメンタルが世界的に大ヒットするというのは、前例のない快挙である。くわえて、サウンドトラックへの電子音楽の本格的な使用という点においても、当時の映画界にフレッシュな衝撃を与えた。フランスの映画音楽家、モーリス・ジャールのスコアにも『危険な年』(1982年)あたりからシンセサイザーの導入が顕著になるが、ヴァンゲリスの成功からいくばくかの影響を受けているかもしれない。そんな大きな影響力をもった彼がつづけて音楽を手がけた映画作品であるのにもかかわらず『ブレードランナー』のサントラ盤は、発売を見送られた。

映画のエンドクレジットには、当時ヴァンゲリスが所属していたポリドール・レコードから、サントラ盤がリリースされる旨が表示されていた。ところがいざ商品化される段階において、その内容と自己の音楽性とにディレクションの相違を感じたことから、ヴァンゲリスはサントラ盤の発売を認めなかった(ロンドンのNEMOスタジオで録音されたオリジナル音源は、新たに加工され1994年にワーナー・ミュージックによってCD化された)。そのかわり彼は、映画で使用された楽曲をオーケストラ用にアレンジし、新たにレコーディングすることを許可した。そして映画公開の年にリリースされたのが、前述のオリジナル・スコア集。テレビや映画のスコアで知られる作曲家、ジャック・エリオットの指揮のもとニュー・アメリカン・オーケストラによって吹き込まれたものである。

エリオットは本作と並び称される『アメリカン・ジャズ・フイルハーモニック』(1993)というシンフォニック・ジャズ作品を発表しているので、興味のあるかたはそちらもどうぞ。ときにオリジナル・スコアのアレンジは、オープナーをパトリック・ウィリアムズが、残りのすべての曲をエディ・カラムがそれぞれ担当。ウィリアムズはジャズ、ポップス、テレビ・シリーズや映画のサントラなどを多数手がけたアメリカでは超有名な作編曲家。かたやカラムはジョン・ウィリアムズのオーケストレーターとして知られるカナダ出身の名アレンジャーだ。リズム・セクションには、マイケル・ラング(key)、トミー・テデスコ(g)、ダン・ファーガソン(g)、ニール・スチューベンハウス(b)、スティーヴ・シェーファー(ds)、イアン・アンダーウッド(synth)といった、西海岸の一流スタジオ・ミュージシャンがズラリと並ぶ。

オープナーの「ブレードランナー〜愛のテーマ」では、映画『タクシードライバー』(1976年)でもフィーチュアされたトム・スコットのアーバンでセクシーなアルトがなんとも味わい深い。バックのオーケストラもゴージャス。つづく「ブレードランナー〜メイン・タイトル」では、オーケストラ、シンセサイザー、女性コーラスが絶妙にからみ合う。ポスト・ロマン主義のスタイルに倣った組曲は、ちょっとスピルバーグ作品をイメージさせる。わりと原曲に近い「ワン・モア・キッス」では、ジョン・バーラーのユニセックスなヴォーカルがノスタルジックな雰囲気を盛り上げる。名手ビル・ワトラスのトロンボーンによるオブリガートもスウィート。ヴァンゲリスのオリジナル・アルバム『流氷原』(1980年)からの流用曲「グリーンの想い出」では、クラシカルなストリングスのアンサンブルをバックに、人気フュージョン・バンド、スタッフのメンバーであるリチャード・ティーのピアノがゴスペル・タッチで鳴きまくる。

後半1曲目の「ブレードランナー〜エンド・タイトル」では、イアン・アンダーウッドのシンセサイザーが敢闘賞。プログラミングに原曲のテイストを損なわないような配慮が窺える。その点、ブラスとドラムスはいささかデリカシーに欠ける。クールな「ブレードランナー・ブルース」では、チャック・フィンドレーのフリューゲルホーンによるシャープなアドリブが素晴らしい。彼は弦楽器やフェンダー・ローズの透明感とのコントラストを強くしてプレイしているが、ネオ・ノワールな世界を見事に表現している。原曲には「ティアーズ・イン・レイン」というタイトルが付された「フェアウェル」では、オーケストラによるパストラール風のサウンドの調和がある種のカタルシスを感じさせる。ラストは再演奏の「エンド・タイトル〜リプライズ」で締めくくられる。以上本作は、圧倒的な存在感をもつヴァンゲリスのオリジナル音源には到底及ばないものの、純粋な音楽作品として捉えればなかなかの力作と云える。一度お試しあれ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント