サントラ史上記録的なロングセラーを誇る『男と女』を、主演女優アヌーク・エーメを偲びながら聴く

Album : Francis Lai / Un Homme Et Une Femme (1966)

Album : Francis Lai / Un Homme Et Une Femme (1966)

Today’s Tune : A 200 À L’heure

アヌーク・エーメの逝去、ジャン=ルイ・トランティニャンもまた──

アヌーク・エーメという女優がいた。フランス出身の見目麗しい女性だ。実は2024年6月18日に、パリの自宅で亡くなっていた。92歳だった。まずは、ここにこころより哀悼の意を表す。と同時に、長いあいだ銀幕のなかで楽しませてくれた彼女に、ぼくは感謝したいと思う。少年だったぼくが映画を好きになった要因として、彼女は欠くことのできない存在なのだから──。ぼくは4年まえ、彼女が主演女優を務めた、映画『男と女 人生最良の日々』(2019年)を鑑賞したのだが、そのときはまさかこの映画が彼女の遺作になるとは思ってもみなかった。当時86歳と、だいぶ年を召されたとはいえ、彼女は相変わらず美しかった。しかも彼女が演じたアンヌは、眩しいくらい活気に溢れていたのである。

まあ、これは役柄だから仕方がないのだけれど、彼女より2歳年上とはいえ、主演男優のジャン=ルイ・トランティニャンのほうは、だいぶ老け込んで映った。その点、認知機能が低下した老人という役どころを見事に演じたと云える。彼が演じたのは、海辺の老人ホームで余生を送る、もとレーシングドライヴァーのジャン・ルイ。実はトランティニャンは、実生活でもF1レーサーとして知られたひと。この映画では老いさらばえた姿とは裏腹に、イノセントな笑顔とイタズラ好きの少年のようにキラキラした眸が、あまりにも素敵だった。ところが残念なことに、彼はすでに91歳で天に召されている。2022年6月17日のことである。この映画の撮影が行われていたころだろうか、2018年に前立腺がんと診断されたが、頑なに治療を拒んだという。

ときにアヌーク・エーメ──彼女は70年以上の華々しいキャリアを誇る、ヨーロッパを代表する女優のひとりだが、晩年まで欧米各国で各賞を獲得してきた。そんな輝かしい長期にわたる国際的女優生活のなかで、彼女は“映画史上もっともセクシーな女優のひとり”と云われることもあった。しかしぼくは、彼女に性的な魅力を感じることは、あまりなかったように思う。確かにスゴイ美人だとは思う。でもぼくにとっては、セクシーという表現はまったくピンとこなくて、云うなればオトナの女性と名状するほうが圧倒的に相応しいと思われる。あまりにも美人過ぎるし、仕草や言動にもスキがなくて、ちょっと近寄りがたい感じさえする。たとえば、ぼくのほうがスクリーンのなかの彼女より年上になったときでも、やはり彼女はぼくにとってオトナの女性だった。

これはまったく私的なことになるが、ぼくが長年師事したピアノの先生の顔立ちが、ちょっと若いころのアヌーク・エーメに似ていた。いまでも名匠ジャック・ベッケルの監督作品『モンパルナスの灯』(1958年)などを観ると、彼女が演じる夭逝の画家モディリアーニの妻ジャンヌの姿に、ぼくのこころはすっかり子どものころに戻ってしまい、落ち着きを失うのだ。174cmの長身、あの涼し気な顔の造作──特に大きな瞳にほんの一瞬でも視線が合うと、いまでもぼくは、鍵盤をまえにして「途中で間違えても構わないから、最後まで演奏を止めてはダメよ」と、注意されているような錯覚に陥ることがある。この不甲斐のなさ──まったく「笑わば笑え」である。なお、アヌーク顔の先生はぼくが大学生のころ、結婚を機に教鞭を置いた。

そんなわけで、ぼくはアヌーク・エーメと聞いただけで、なんだかドキドキしてしまうのだが、その名前もまた独特の響きを持っている。アヌークとはアンナの愛称形だが、これは芸名。彼女は14歳のときにパリでスカウトされ、端役ではあるがアンリ・カレフの監督作品『密会』(1947年)で女優デビュー。彼女の演じた少女の名前がアヌークで、それをそのまま芸名にした。姓のエーメは、彼女にとって出演2作目にあたる、アンドレ・カイヤットの監督作『火の接吻』(1949年)の脚本を手がけた、ジャック・プレヴェールによって名づけられた。ちなみにプレヴェールは、ジャズ・スタンダーズとしてもおなじみのシャンソン「枯葉」の作詞をしたひとだ。彼の詩にジョゼフ・コズマが曲をつけ、あの名曲が生まれたのである。

ということで、アヌーク・エーメの本名は、フランソワーズ・ソーリャ・ドレフュスという。ドレフュスはユダヤ系の姓だが、1932年4月27日パリで生まれた彼女の両親は、ともにユダヤ系の舞台俳優だった。そんな両親の影響で、彼女はダンスや演劇のレッスンを受けはじめる。ナチス・ドイツによるフランス占領期には、ユダヤ人迫害を避けるため、母親の姓であるデュランを名乗っていたこともあるという。さらなる私生活でのエピソードとしては、彼女が4度の結婚と離婚を経験していることが有名。17歳のときに一般男性と結婚したが、その後はギリシャの映画監督ニコ・パパタキス、音楽家で俳優のピエール・バルー、イギリスの俳優アルバート・フィニーといった有名人と、結婚と離婚を繰り返した。ひとり娘のマヌエラ・パパタキスは、俳優である。

たわいのないハナシまで織り交ぜて、すっかりアヌーク・エーメのことばかり語ってしまったが、せっかくなのでジャン=ルイ・トランティニャンについても、ぼくなりの思い入れを述べておこう。特別に意識したわけでもないのに、ぼくはなぜか彼の出演作品をけっこう観ている。たぶんたまたま、彼がぼくの好きなタイプの映画、好きな監督作品に出演していることが、ままあるからだろう。たとえば彼は、フランスの漫画家、エンキ・ビラルが監督を務めた『バンカー・パレス・ホテル』(1989年)『ティコ・ムーン』(1997年)といった2本のSF作品に出演していたりする。一見温厚に見えて、どこか鋭い知性や高度な知識を秘めていそうな彼のたたずまいが、作品のムードによく合っている。

映像と音楽にこだわりをもつフランスの異才、クロード・ルルーシュ

ぼくのもっとも好きなジャン=ルイ・トランティニャンは、ジャック・ドレーの監督作品『フリック・ストーリー』(1975年)に登場する凶悪犯エミール・ビュイッソンを演じたとき。若いころの彼は、クライム作品にもよく出演していた。実はこの作品、アラン・ドロン演じる刑事、ロジェ・ボルニッシュの自伝を原作としている。36件の殺人を犯したフランス犯罪史上もっとも兇悪なギャング、ビュイッソンもまた実在の人物。ポリス・アクションとしても楽しめるが、なんといっても終盤のレストランのシーンがいい。ボルニッシュの婚約者、カトリーヌ(クローディーヌ・オージェ)がピアノでエディット・ピアフのヒット曲「バラ色の人生」を奏でるのを聴き、冷酷無比なビュイッソンの冷たいまなざしに一瞬温かさが閃く。このときのトランティニャンは最高だ。

ところで、映画『男と女 人生最良の日々』だが、監督を務めたのはクロード・ルルーシュである。ぼくにとっては、フランスの映画監督のなかで、もっとも敬愛するひとだ。いまでさえ彼はフランスではもちろん、世界でも指折りの映画監督として知られているが、過去に不遇の日々を送っていたこともある。あのカイエ・デュ・シネマ誌にけちょんけちょんに酷評されたり、長いあいだ体制派というレッテルを貼られたり、なかなか正当な評価を得ることができなかった。まあ、ぼくはそういったことを本質から外れたことと思っているので、実はどうでもよかったりする。ぼくは彼の撮る映像が好きだし、彼の語る人生観にしごく共感を覚える──それがまぎれもない、ぼくのなかの真実なのだ。

大人になってから『行きずりの二人』(1964年)『女を引き裂く』(1964年)『女と拳銃』(1964年)といった、ルルーシュの初期の作品を観たのだけれど、やはりどれもよかった。まだ味わいに深みがないが、ストーリーラインや映像はスタイリッシュに感じられた。彼は当時、スコピトンと呼ばれる映像が映るジュークボックスで流す、曲とイメージを統合したショートフィルムの監督もやっていた。つまり彼は、いまで云うところのミュージック・ビデオの監督だったわけだ。その点、日本の映像作家でいうと、多数のミュージック・ビデオを手がけている岩井俊二のようなタイプの監督である。ルルーシュは、これまたぼくの大好きな日本映画の巨匠、市川崑から影響を受けているのだけれど、岩井さんも市川監督に対しリスペクトを示していて、実に面白い。

いずれにしても、ルルーシュは稀代のヴィジュアリストであり、優れたミュージック・スーパーヴァイザーでもあるのだ。だからルルーシュ作品では、常に映像と音楽とのマッチングが抜群にいい。換言すれば、彼がクリエイトした映像作品においては十中八九、音楽がその重要なファクターとなっているのである。おそらくルルーシュは、作曲家の起用には独自のこだわりをもっていて、ひょっとするとフィルム・スコアに関しても注文から主張、さらには批評に至るまで、なにかとうるさいのではないだろうか。そんな意地悪な想像をしたくなるくらい、ルルーシュ作品の音楽は素晴らしい。1992年にフランスのソニー・ミュージックから『クロード・ルルーシュ監督作品集』というコンピ盤がリリースされたが、このCDはまさにそのことを裏づけるものである。

そんなルルーシュは、86歳にして現在も映画製作に余念がない。今年の11月に最新作『フィナルマン(原題)』(2024年)の公開が控えている。タイトルの“Finalement”とはフランス語で「要するに」とか「結局のところ」といった意味。いかにもルルーシュらしい、なんとも含蓄のあるタイトルではないか。気になるストーリーは「虚言を弄することができない」という障害を抱えた辣腕弁護士の男が、自転車でフランスを横断するロードトリップに出るというもの。男は旅の途中で、妻以外の女性と恋に落ちる。そしてトランペットを演奏することに、本来自分がもつ情熱を発見する──。主人公の人生が予期せぬ方向に進行するというところもまた、まことにルルーシュ作品らしい。ぜひとも、日本でも公開してほしいものである。

それはさておき、映画『男と女 人生最良の日々』は、ルルーシュの出世作『男と女』(1966年)の続編である。正確には、間に『男と女II』(1986年)が製作されているので続々編というべきなのだろうが、いずれにしても『男と女』の物語に端を発する53年後のエピソードが語られたもの。正編、そしてその20年後が描かれた『男と女II』とあわせると、シークエル3部作ということになる。ちなみに『続・男と女』(1977年)という映画もあるが、これは実質的には『男と女』のリメイク作品。ストーリーラインはそのままだが、舞台はパリからアリゾナに移され、いわゆる西部劇に仕上げられている。ルルーシュにとっては、はじめてのアメリカ資本作品でもある。むろん、上記の3部作と直接的な繋がりはない。

もちろん3部作すべてにおいて、アンヌはアヌーク・エーメが、ジャン・ルイはジャン=ルイ・トランティニャンが、それぞれ演じている。3本とも独立した作品として鑑賞しても楽しめるが、製作順に観たほうがより趣きが深くなるので、ぜひとも『男と女』『男と女II』『男と女 人生最良の日々』というふうに、ご賞味あれ。未見であれば、なによりもまず『男と女』だけでも観ていただきたいもの。1966年5月、第19回カンヌ国際映画祭において、パルム・ドールを受賞。1967年4月には、第39回アカデミー賞において、アカデミー外国語映画賞を獲得した名作である。処女長編をカイエ・デュ・シネマ誌に、散々こき下ろされてから6年──。この自主制作映画においてルルーシュは、だれもが予想だにしなかった快挙を成し遂げたのである。

稀代の天才メロディメーカー、フランシス・レイの出世作

映画『男と女』は、映画のスタントマンの夫(ピエール・バルー)を事故で亡くしたスクリプト・ガールのアンヌと、妻を自殺で亡くしたレーシングドライヴァーのジャン・ルイとの出逢い、愛情の芽生え、恋愛の進展と停滞が、あっさりと描かれている。ストーリーは至ってシンプルだが、その軽やかで洒落た感じの映像と音楽との連続、そして洗練された巧みな心理描写が、まさにルルーシュならでは。アンヌにはフランソワーズという娘が、ジャン・ルイにはアントワーヌという息子がいる。幼い子どもたちは、おなじ寄宿学校に通っている。互いに失ったパートナーのことを引きずりながらも、アンヌとジャン・ルイは子どもたちを交えて幸せなひとときを過ごすのだけれど、このシーンがぼくは大好きだ。

アンヌが子供たちと砂浜で遊んでいるところに、あとから迎えにきたジャン・ルイが海岸の手まえにクルマで乗りつけるのだが、彼は降車してからすぐに歩き出さず、まずは3人に向かってヘッドライトを点滅させるのだ。駆け寄る4人、そしてひしと抱き合うアンヌとジャン・ルイ。その後4人はカモメの群れが乱舞する浜の水際を散歩する。そしてバックには、あの有名な「♪ダバダバダ ダバダバダ」というスキャットの曲が流れている。どうでもいいことかもしれないが、あれは正確には「♪バダバダダ ダダダダ」と歌われている。とにもかくにも、軽妙洒脱な演出である。そこへもってきて、“ノルマンディー海岸の女王”と称えらるカルヴァドス県の小さな港町、ドーヴィルの冬景色があまりにも美しい。まさに名場面。

このような展開は、忌憚なく云えば、恋愛映画では本来ありきたりのシテュエーションだ。しかし、どんなにありふれた状況であっても、そこになんともお洒落な雰囲気を醸成してしまうところが、ルルーシュ・マジック。そして、そのシーンにさらなる情趣や真実味を加えるばかりでなく、映画を観るひとの感情を甘美で恍惚とした気分に誘導するような効果をもたらすのが、音楽である。作曲しているのは、ニース出身のコンポーザー、フランシス・レイ(1932年4月26日 – 2018年11月7日)。ぼくにとっては、ミシェル・ルグランと並んでもっとも影響を受けたフランスの映画音楽作家ということになる。レイにとって『男と女』の音楽は、盟友であるルルーシュとのコンビによる第1作であり、その才能を世界に知らしめた出世作でもある。

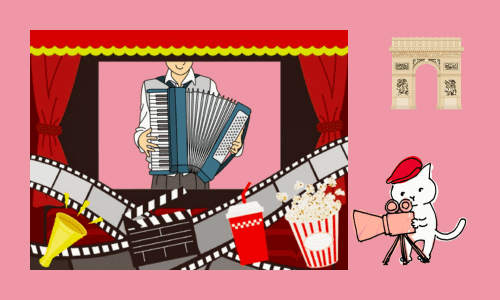

あらためて、前述の『クロード・ルルーシュ監督作品集』に収録されている曲を観てみると、モーリス・ラヴェルの「ボレロ」(1981年『愛と哀しみのボレロ』より)ルグランの「ムーヴメント・コンチェルト」(1985年『遠い日の家族』より)、ピアニストのエリック・ベルショの「もっと時間を」(1990年『夏の月夜は御用心』より)といった3曲以外、なんと11曲がレイの手がけた楽曲だった。ルルーシュがレイに絶対の信頼を寄せているのが、よくわかる。そんなレイ、もともとはアコーディオン奏者だったのだが、実は楽譜を読むことも書くこともできないのだ。それでも創出される曲はいつも流麗な旋律をもっているから、レイは稀代の天才メロディメーカーと云うことができる。フランスの香りが漂う哀愁を帯びた曲調は、他の追随を許さない。

それゆえ当然のごとく、レイが生み出した数々の名曲のオーケストレーションは、本人のペンによるものではない。多くの作品は、作編曲家のクリスチャン・ゴベールがアレンジを担当している。誰もが一度は聴いたことがあるであろう『パリのめぐり逢い』(1967年)『白い恋人たち』(1968年)『ある愛の詩』(1970年)などのチャーミングなサウンドは、ゴベールが手がけたものだ。あとレイは、ルグランと『愛と哀しみのボレロ』で1度だけ、アレンジャーのジャン・ムジーとは何度かコンビを組んでいる。この『男と女』では、40年にわたりシャンソン歌手クロード・ヌガロのアカンパニストを務めたジャズ・ピアニスト、モーリス・ヴァンデールと、アンリ・サルヴァドールやシャルル・アズナヴールのオーケストレーションを担当したジャズ・トランペッター、イヴァン・ジュリアンがアレンジを手がけている。

サウンドトラック・アルバムは、世界中でリリースされLPとCDをあわせると130種類もあるという。現在では、外観も内容もオリジナルのフランス盤の仕様に準拠したものが主流だろう。オープニングの「男と女」は、前述の「♪ダバダバダ ダバダバダ」であまりにも有名な(4拍子と2拍子の)混合拍子の曲。オルガンを主軸に据えたインストゥルメンタルだが、ニコール・クロワジールとピエール・バルーとによるスキャットも入る。アレンジはヴァンデールによる。バルーはこの映画で、歌手、作詞家、俳優と、大活躍である。2曲目はヴィニシウス・ヂ・モライスとバーデン・パウエルが作曲した「男と女のサンバ(サンバ・サラヴァ)」で、バルーが自作のフランス語の歌詞で歌う、小粋なフレンチ・ボッサだ。

3曲目の「今日、あなたが」では、クロワジールのヴォーカルがフィーチュアされた洗練されたナンバー。バックのピアノ・トリオ+ギターもクール。4曲目は「男と女」のヴォーカル・ヴァージョン。当然、クロワジールとバルーとのデュエットで歌われる。5曲目の「あらがえないもの」は、ジュリアンのオーケストラによるメランコリックな曲。トランペットによるテーマとトロンボーンによるサビがスウィート。弦と管による重奏も美しい。LPではここからB面──1曲目の「今日、あなたが」は、ジュリアンのオーケストラによるアクティヴなインスト。ティンパニによる連打、ストリングスによるメロディ、ブラスによるバッキングが爽快。2曲目の「僕らの陰に」は、バルーによる叙情的で厳かなシャンソン。ピアノとオルガンの音色も粛然とした空気を作り出している。

3曲目の「あらがえないもの」は、ふたたびクロワジールとバルーとのデュエット。ふたりはピアノ・トリオ+ギターをバックに、憂いに満ちたバラードを語りあうように歌いあげる。ラストの「時速200キロ」は、テーマ曲のアップテンポ・ヴァージョン。クロワジールとバルーとによるスキャットもやや軽快。こころなしか、ヴァンデールのピアノ演奏も跳ねているように聴こえる。まるで映画の終盤で、アンヌを追ってパリのサン・ラザール駅へとクルマを飛ばすジャン・ルイの逸る気持ちが伝わってくるようだ。このサントラ盤は、クロード・ルルーシュが28歳にしてものした映像と音楽との融合美を、ストレートにリプレイするもの。それと同時に、アヌーク・エーメとジャン=ルイ・トランティニャンが演じ切った、ある男と女の人生を追体験するものでもある。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント