20世紀のブラジル音楽を代表する作曲家、アントニオ・カルロス・ジョビンの不朽の名作『波』

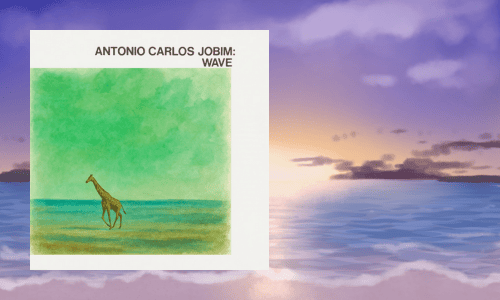

Album : Antonio Carlos Jobim / Wave (1967)

Album : Antonio Carlos Jobim / Wave (1967)

Today’s Tune : The Red Blouse

自身の音楽遍歴とブラジル音楽に関心をもつキッカケ

ぼくがもっとも影響を受けた音楽はジャズだけれど、それは音楽をはじめてから(ピアノのレッスンを受けはじめてから)結構あとのことだ。故人である父親がクラシック音楽のレコードのコレクターだったことから、ぼくは幼少期からピョートル・チャイコフスキーをはじめ、モデスト・ムソルグスキー、ニコライ・リムスキー=コルサコフ、セルゲイ・ラフマニノフ、セルゲイ・プロコフィエフ、イーゴリ・ストラヴィンスキーといった作曲家の作品に親しんでいた。というか、半ば強引に聴かされていた。もちろん父はロシアの作曲家以外の芸術音楽も聴いていたけれど、編集者だった彼は若いころからロシア文学に傾倒していたらしく、このユーラシア大陸の北部に広大な領土をもつ国の文化や芸術に対してロマンを感じていたのだろう。

父はロシア連邦の公用語を独学し、そのノートを朝日新聞社のモスクワ支局長を務めた幼なじみから褒められ、嬉々としていたこともある。晩年にはついに夢をかなえ、ロシアへのひとり旅を楽しんだ。初っ端からハナシが脇道にそれてしまったが、とにかく父の影響で、ぼくは音楽好きの子どもとして育った。そんなわけで、ぼくは小学校に入学したころからピアノを弾きはじめ、のちに正式にクラシック・ピアノの個人レッスンを受けるようになった。ものごころのついたぼくは、父の趣味とは関係なくクロード・ドビュッシーとモーリス・ラヴェルの曲を愛聴するようになる。そして小学5年生になると名画座通いをするようになり、映画音楽にこころを奪われたぼくは、結局クラシック・ピアノと並行してポピュラー・ピアノも弾くようになった。

ちなみに、ぼくが最初に弾いたポピュラー・ソングは「サウンド・オブ・ミュージック」──1965年に公開されたロバート・ワイズ監督の同名映画の主題歌。厳密には1959年のブロードウェイ・ミュージカルのために、リチャード・ロジャースが作曲、オスカー・ハマースタイン2世が作詞した楽曲だ。ぼくが大学生になるまで師事したピアノの先生は若い女性のかただったけれど、彼女は「弾きたい曲があれば、クラシックでなくても構わないから、楽譜をもってらっしゃい」というようなことを云う、とても鷹揚なひとだった。それでぼくはなんとはなしに、初心者向けのポピュラー・ピアノ曲集みたいなものを用意していったのだが、その楽譜集の1曲目がたまたまこの曲だった。

この「サウンド・オブ・ミュージック」を弾いたことからぼくは、映画本編のほうにも興味をそそられた。それは前述の名画座通いがはじまるまえのことだから、ぼくが映画少年になったキッカケはこの曲ということになる。その後、自分のなかで映画と音楽とがやにわに不可分の関係となり、ピアノのレッスンにおいても自ずと映画音楽を選曲する機会が多くなっていった。そんなぼくが当時よく聴いていた映画音楽の作曲家といえば、ジョルジュ・ドルリュー、ミシェル・ルグラン、フランシス・レイ、アルマンド・トロヴァヨーリ、エンニオ・モリコーネなど。ヨーロッパの作曲家ばかりだ。アメリカの作曲家では、ヘンリー・マンシーニが好きだった。ぼくがもっとも敬愛するデイヴ・グルーシンの音楽に出会うのは、それよりちょっとあとのことだ。

いまから思うと、ぼくが映画音楽に惹かれた理由をひとことで云えば、大衆性ということになる。音楽を形作る3つの要素、すなわちメロディ、ハーモニー、そしてリズムにおいて、映画音楽は芸術音楽よりもずっと自由で日常的なものだった。自由というのは形式に左右されないということ、音楽のジャンルに囚われないということだ。ときには1作品の劇伴に、あるいはそれにとどまらずひとつの楽曲に、表現力に乏しくて恐縮だが、まるで五目炒飯のように様々なマテリアルやフレイヴァーが盛り込まれていたりすることもある。いっぽう日常的というのは、ポップ・ミュージックと同様に市井のひとに向けて発信されているということ。そして多くのリスナーから親しまれ共感されるような性質を、しっかり備えているということである。

もっと平たく云えば、大衆性とはわかりやすいということでもある。その点で映画音楽は、それまでクラシック音楽ばかり聴いてきたぼくにとって、まさしくキャッチーな音楽だったわけだ。特にルグランやトロヴァヨーリは作曲家であると同時にジャズ・ピアニストでもあったから、彼らがクリエイトするサウンドは、クラシック音楽にはない独特のハーモナイゼーションやリズミック・マナーをもち合わせる場合が多く、ぼくには極めてフレッシュでチャーミングなものとして感じられた。それはまだ本格的にジャズを聴くまえのことだったけれど、ぼくはルグランやトロヴァヨーリのスコアからジャズの魅力を間接的に感知していたというか、すでにジャズという音楽そのものに引き寄せられていたのかもしれない。

そういえば、このころぼくはエロル・ガーナーをジャズ・ピアニストとは知らずに、彼が作曲した「ミスティ」をピアノで弾いていたな──。そして身のほど知らずのぼくは、将来は映画音楽の作曲家になると本気で思っていた(ならなかったけれど)。それはともかく、すっかり自身の音楽遍歴について駄弁を弄してしまったが、そろそろ本題に入らねばなるまい。10歳以上年長の従兄の家ではじめてジャズのレコードを聴かせてもらうちょとまえのことになるが、実はぼくはブラジル音楽に興味をもちはじめていた。キッカケとなったは、ぼくより3つ下の妹がエレクトーンで弾いていた曲。念のために云っておくと、エレクトーンとは、楽器や音響機器の製造発売で知られるヤマハが開発した、(リズム機能も装備された)電子オルガンのことである。

妹は幼少期からヤマハ音楽教室に通い、エレクトーンのレッスンを受けていた。彼女はぼくがピアノをはじめるまえから、鍵盤、足鍵盤(ベース)、それにエクスプレッション・ペダルを流暢に操っていた。その演奏能力はぼくよりもずっと優れていて、彼女は高校に進学するころにはヤマハの指導グレードを取得していた。演奏が上手いのにもいささか嫉妬したけれど、それよりもぼくはそのレパートリーに羨望の眼差しを向けていた。エレクトーンはもともとソロ・パフォーマンス用の楽器だから、1台でバンドやオーケストラのような演奏をすることが可能。したがってプレイヤーが採り上げる楽曲においては、クラシック、イージーリスニング、映画音楽などはもちろんのこと、ポップス、ロック、ジャズ、ラテンなど、その音楽ジャンルは多岐にわたる。

まずは初リーダー作『イパネマの娘』をじっくり味わう

当時の日本(1970年代半ば)はイージーリスニングの全盛期にあたり、フランスの作曲家、アンドレ・ポップの「恋はみずいろ」をはじめ、フランスのシンガーソングライター、クロード・モルガンの「オリーブの首飾り」おなじくフランスのシンガーソングライター、ミシェル・ローランの「サバの女王」スペインの作曲家、アウグスト・アルグエロの「エーゲ海の真珠」といった曲を、妹はよく演奏していた。どの曲もオリジナルよりもポール・モーリア・グランド・オーケストラやレイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラの演奏のほうが、圧倒的に有名だ。ほかに妹はザ・ビートルズやカーペンターズの曲を好んで演奏していたけれど、その影響でぼくのポピュラー・ミュージックに対する関心は深まるばかりだった。

そんななか、妹のレパートリーでことにぼくの琴線に触れたのがボサノヴァ・チューン。具体的には「イパネマの娘」「おいしい水」「想いあふれて」といった曲で、どれも作曲をアントニオ・カルロス・ジョビン、作詞をヴィニシウス・ジ・モライスが手がけたものだった。実際は1970年の大阪万博におけるセルジオ・メンデスの演奏をすでに耳にしていたのだけれど、ぼくがブラジル音楽に強く惹かれたのはジョビンの曲を聴いたときが最初だったと思う。もちろんそのときのぼくは、ジョビンの音楽がボサノヴァというもので、ショーロ、サンバ、ノルデスチとともにブラジル音楽の一部であるとは、まだ知る由もなかった。ただ、その簡素で美麗なメロディック・ラインと心地いいテンション・コードとに、ぼくの感性がいたく刺激されたことはハッキリ覚えている。

いずれにしても、ぼくはビル・エヴァンスのピアノ・プレイに衝撃を受ける以前から、ジョビンの名前と彼の書いたいくつかの曲を知っていた。実際に彼の音楽を聴いたのは、中学校に入学したころだったように思う。最初に手に入れたレコードは、グラミー賞4部門を獲得した大ヒット作『ゲッツ/ジルベルト』(1964年)だった。確かにこのアルバム、曲目の4分の3はジョビンのオリジナルだけれど、やはり主役はスタン・ゲッツ(ts)とジョアン・ジルベルト(g, vo)なのだ。アントニオ・カルロス・ジョビン(p)、セバスチャン・ネト(b)、ミルトン・バナナ(ds)の3人については、サイドメンといった印象は否めない。なお当時ジョアンの妻だったアストラッド・ジルベルト(vo)は、本作において歌手デビューを果たした。

ジョビンの音楽をじっくり味わうなら、まずはなんといっても初リーダー作の『イパネマの娘』(1963年)だろう。“The Composer Of Desafinado, Plays”という原題からもわかるようにジョビンのセルフ・カヴァー・アルバムで、曲目はすべて彼のアコースティック・ピアノが主軸に据えられたインストゥルメンタル・ナンバーで構成されている。やはりぼくが中学生になって間もなく、日本盤が発売された。もしかするとそれが、本邦初のリリースだったのかもしれない。ジャケットは日本独自の仕様で、夕暮れどきだろうか帆を下ろした2艘のヨットの影が凪いだ海に浮かんでいる──そんなしみじみとした味わいのある写真があしらわれている。ぼくはこの日本盤のアートワークのほうが、オリジナルのものより断然いいと思う。

ついでに云うと、この『イパネマの娘』は『ゲッツ/ジルベルト』と同様にヴァーヴ・レコードからリリースされた。ところがこのオリジナル盤のほうのジャケットが、ぼくにはまったくいただけないのである。ぼくが最初に聴いた日本のポリドール・レコードから発売されたアナログ盤は、実は妹が父におねだりして買ってもらったものだった。だからぼくは実家から離れる際にこのアルバムをあらためてCDで購入したのだけれど、残念ながらアートワークはオリジナルのものが採用されていた。アコースティック・ギターを弾くジョビンを横斜め下から捉えた写真があしらわれたものだが、これは内容にそぐわない。確かに彼は本作でギターも弾いているけれど、メイン楽器はピアノ。せめてピアノを弾いている写真を使用するべきではなかろうか。

このアルバムに収められたジョビンのペンによる1ダースのマスターピースにしても、そのなだらかで麗しいメロディック・ラインを綴るピアノ演奏にしても繊細で優美なもの。たとえば、晴れ渡った青空のもとそよそよと吹く風、はたまた波立つことのない穏やかな海といったイメージが喚起される。くだんの日本盤のジャケットは、そんなセンシティヴでリフレッシングなサウンドに似つかわしい。1963年5月9日と10日、当時ニューヨーク市マンハッタンのミッドタウンにあったA&Rレコーディング・スタジオにおいて、この世にも稀なる美しさを放つ音楽は作り上げられた。したがってレコーディング・エンジニアは、スタジオのオーナーのひとりである名手フィル・ラモーンである。

イノヴェイティヴなテクノロジーが用いられたラモーンによる吹き込みは、60年以上たったいまでも鮮度が落ちることはない。プロデュースを手がけたのは、A&Mレコード傘下で自己のレーベル、CTIレコードを発足するまえのクリード・テイラー。ラモーンとテイラーは、前述の『ゲッツ/ジルベルト』のプロダクションにおいてもコンビを組んでいた。レコーディング・メンバーは、アントニオ・カルロス・ジョビン(p, g)、ジョージ・デュヴィヴィエ(b)、エジソン・マシャード(ds)、レオ・ライト(fl)、ジミー・クリーブランド(tb)。マシャードはブラジル、リオデジャネイロの出身で、セルジオ・メンデスのグループでも活躍したひと。彼以外のサイドメンは、みなUSAのジャズ・プレイヤーだ。

さらにこのプロジェクトをスウィートなものにしているのは、クラウス・オガーマンのアレンジとコンダクティングによるストリングスだ。オガーマンはドイツのラーティボーア(現在のポーランド領ラチブシュ)生まれの音楽家で、もともとはクラシック畑のひと。1959年にアメリカへ渡り、ニューヨークに活動の拠点を置いた。1963年からヴァーヴ・レコードのミュージカル・ディレクターを務めるようになり、テイラーとコンビを組む。純音楽の作曲をしながらも、ポップス、ロック、ジャズ、ラテン、リズム・アンド・ブルースなど、生涯にわたりあらゆるジャンルの音楽のオーケストレーションを手がけた。オガーマンはこの『イパネマの娘』でも、効果的に弦楽器群を鳴らしている。

もっとも多くターンテーブルにのせたジョビンのレコード

オガーマンは、ジョビンが創造した美しいメロディと心地いいハーモニーに、背後から彩りを添えている。彼のスゴいところは、奥ゆかしいほどに音の無駄使いをせず、いつも適宜適切な入れかた、重ねかたで、高品質のオーケストラ・サウンドを提供するという点。ブラジルの伝統的な大衆音楽を心地よく洗練された新しい感覚のサウンドに昇華させたジョビンも然ることながら、さらなる大衆性、あるいは商業性に直結するような華やかで美しい響きを加味することによって、ボサノヴァをより親しみやすいものにしたオガーマンは、稀に見る傑出した音楽家であるとぼくは思う。そういったことを踏まえると、ここにある音楽はそれまでに体験したクラシック音楽や映画音楽よりも、ぼくに大きな影響を与えたと云える。

すっかりあとになってしまったが、アントニオ・カルロス・ジョビン(1927年1月25日 – 1994年12月8日)は、ブラジル、リオデジャネイロの出身。作曲家であり、ピアニスト、ギタリスト、そしてシンガーでもある。14歳からピアノをはじめた彼は、ドイツからブラジルに亡命した現代音楽の作曲家、ハンス=ヨアヒム・ケルロイターに師事し作曲法を学んだ。家計を支えるために大学で建築学を学びながら建築家の助手としても働いたが、音楽家になる夢を捨て切れず学校を中退。ラジオやナイトクラブでピアノを弾くようになる。その後コンチネンタル・レコードという音楽会社で、採譜や編曲の仕事を経験。さらにブラジルのオデオン・レコードにアーティスト兼レコーディング・ディレクターとして採用され、作曲活動のほうも精力的になる。

そんなジョビンが一躍脚光を浴びたのは、1956年のこと。彼が手がけた前衛的な舞台劇『オルフェウ・ダ・コンセイサォン』の音楽が注目されたのである。この戯曲を執筆したのが、のちに作詞家としてジョビンと最高のコンビネーションを発揮するヴィニシウス・ジ・モライスだった。この戯曲は3年後に映画化もされたが、ギタリストのルイス・ボンファとともにジョビンが制作したサウンドトラック・アルバム『黒いオルフェ』(1959年)は、エヴァーグリーンな名盤となっている。ところでジョビンとモライスは、カリオカの歌姫エリゼッチ・カルドーゾのアルバム『カンサゥン・ジ・アモール・ジマイス』(1958年)に前述の「想いあふれて」を提供する。この曲は俗に“ボサノヴァ第1号”と云われるが、翌年ジョアン・ジルベルトによってカヴァーされ広く知られるようになった。

そんなわけでジョビンは疑う余地もなくボサノヴァのオリジネーターのひとりなのだが、彼の音楽にはじめて触れたときのぼくはにとって、それは与り知らぬこと。ただボサノヴァ特有のシンコペーションから生まれるオフビート感覚は、すでにごく身近なものとなっていた。それはぼくが聴いていた映画音楽において、しばしばボサノヴァのリズムが扱われることがあったからだ。それはさきに挙げたルグランやトロヴァヨーリの楽曲にも垣間見られるし、ラテン・ミュージックを強みとするマンシーニのスコアに至ってはボサノヴァが頻繁に登場する。クロード・ルルーシュ監督の名作『男と女』(1966年)では、ほとんどの音楽をレイが作曲しているけれど、ピエール・バルーが歌った「サンバ・サラヴァ」は、モライスとリオデジャネイロ生まれのギタリスト、バーデン・パウエルが作った曲だ。

話があちこちに飛んでしまったが、ブラジル音楽がぼくに与えた影響は大きい。それを年代別に俯瞰すると、1960年代のジョビン、1970年代のミルトン・ナシメント、1980年代のイヴァン・リンスからは、特に刺激を受けたと云える。これは余談だが、高校の音楽の授業で作曲の課題が出されたときのこと──先生はぼくの書いた曲について「君の曲はフランス印象音楽みたいだね」と感想を述べた。でも、実際はそうではない。あれは完全にジョビンだった。バンドを組んでいたときも、サビで転調したりするとメンバーから、ジョビンの曲に似ていると指摘され気恥ずかしくなることがあった。ただぼくはジョビンの音楽に関しては、ジャズの場合とは異なり一度も研究したことがない。彼の音楽は、ぼくのなかにいつの間にか染み渡っていたのである。

かようなぼくが、過去にもっとも多くターンテーブルにのせたジョビンのレコードは、間違いなく『波』(1967年)だろう。彼のリーダー作としては5枚目にあたり、前述のテイラーが設立したCTIレコードの2枚目の作品だ。レコーディングは名匠ルディ・ヴァン・ゲルダーが手がけたが、ラモーンのときよりもサウンドに迫力が増した。メンバーは、アントニオ・カルロス・ジョビン(p, g, harps, vo)、ロン・カーター(b)、ドン・ウン・ロマン(ds)、ボビー・ローゼンガーデン(ds)、クラウディオ・スローン(ds)、ジェローム・リチャードソン(fl, pic)、ロメオ・ペンケ(fl, pic)、レイ・ベッケンスタイン(fl, pic)、ジョセフ・シンガー(hr)、アービー・グリーン(tb)、ジミー・クリーヴランド(tb)。録音は1967年5月22日〜24日、6月15日、ニュージャージー州イングルウッドクリフスにあるヴァン・ゲルダー・スタジオにて行われた。

ストリングスの編曲と指揮は、やはりオガーマンが担当。 ジョビンのアルバムでは、ネルソン・リドルやエウミール・デオダートもオーケストレーションを手がけているけれど、いささか派手やか。ぼくはオガーマンのアレンジのほうが断然好きなのだけれど、1970年代の壮大で技巧的な作品はちょっと苦手。ただし原点回帰したかのような『テラ・ブラジリス』(1980年)は好きだ。そんななかでも『波』は、ジョビンとオガーマンとのコンビによる最高傑作とぼくは思う。キリンの写真があしらわれたアルバム・ジャケットには、赤、緑、橙などのカラーリングが存在するようだけれど、オリジナルは赤。ぼくが所有するのは中学生のときに購入した緑色の国内盤。涼しげな感じがして、ぼくはいまだにこの彩色が好きだ。

収録曲はすべてジョビンのオリジナルだが、オープニングの「波」はあまりにも有名。サウダージ感覚が溢れるメロディック・ラインとコーラスでの気持ちのいいモジュレーションは絶品。フルートとホルンとのユニゾンも特徴的。リズム・パターンがそのままメロディになったような「赤いブラウス」は、ジャジーなサンバ。ストリングスやピアノのブロック・コードも効果的だ。寛いだ雰囲気が横溢する「ルック・トゥ・ザ・スカイ」では、明暗のあるメロディとコード進行が素晴らしい。グリーンによるトロンボーンのまろやかな音色には贅沢な味わいがある。やはりテンポが少し落とされた「バティディーニャ」では、ジョビンはギターに集中。降り注ぐようなストリングス・サウンドが青空のように冴え渡る。いかにもジョビンらしいセンシティヴな「トリステ」では、彼のピアノも小気味よく歌っている。

ジャズ・ワルツ風の「モハーヴェ」は、ちょっとポリメトリックなリズムが面白い。こういうバランス感覚は、まさにブラジル音楽ならでは。リラクゼーションに満ちたスローテンポの「ディアローゴ」では、グリーンのトロンボーンとペンケのアルト・フルートとの対話がなんとも滋味豊かだ。モライスが作詞した「ラメント」では、ほどよく肩の力が抜け、いくぶん感傷的になるジョビンの特徴的なヴォーカルを堪能。エレガントでメランコリックな「アンティグァ」では、ハープシコードの響きが映画音楽のようなロマンティックなムードを演出。ジョビンならではのコード進行もドラマティックだ。軽快にサンバとボッサが交錯する「キャプテン・バカルディ」では、トロンボーンのファンキーなフィーリングとリズム隊の歯切れのいいビート感とが相まって、フュージョンの原点のようなサウンドが生み出されている。ジョビンの音楽は懐かしくもあり、新しくもあるのだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント